未経験者は実際の仕事内容を理解せずに、税理士事務所への転職を考えてしまいがちです。

しかし業界研究をせずに転職すると、「思っていた仕事と違う」「自分には向かない」といった想像と現実のギャップに後悔するケースが多いです。

私も仕事内容を十分に理解せずに入社し、同じように悩んだことは何度もありました。

そこで本記事では、税理士事務所の

- 具体的な仕事内容

- 業務スケジュール

- 求められる知識・スキル

などを図解付きで分かりやすく解説しています。

この記事を読めば、リアルに働くイメージがつくので、転職後に想像と転現実のギャップで後悔しにくくなります。

さらに詳しく知りたい方へ本記事をベースに詳細記事も作っています。

転職で後悔したくない人は、本記事を読んで業界研究をすすめましょう。

税理士事務所とは

税理士事務所は「会計・税務の専門家」

税理士事務所は税理士、公認会計士といった国家資格を持つ専門家が運営する事務所です。

「会計・税務の専門家」としてクライアントに様々なサービスを提供しています。

求人募集には「税理士事務所」と「会計事務所」がありますが、どちらも一緒です。

当サイトでは「税理士事務所」を使用します。

税理士事務所は「頼れるパートナ」

会社運営にかかわる会計・税務は非常に複雑なため、税理士事務所はなくてはならない存在です。

しかし、どんな社長でも、会社がいくら儲かっているのか・資金繰りの状態などといった、内部情報は他人には知られたくありません。

そのため、仕事柄このような機密情報を取り扱う税理士事務所は、クライアントとの信頼関係が大切です。

信頼関係を築いた社長とは創業から長い付き合いとなるケースも多く、税理士事務所を「頼れるパートナー」として大切に思ってくれます。

もりたく

もりたく所長がクライアントの社長を「戦友」と言っていたよ

税理士事務所は「サービス業」

税理士事務所に入って驚いたのは、想像以上に人と関わる機会が多いことです。

入社前はひたすら数字と向き合う仕事だと思っていましたが、税理士事務所はまさに「サービス業」でした。

専門知識を活かしてお客様をサポートするため、直接やり取りをする機会が多いです。

そのため、他人とミュニケーションはとりたくない、という人には向いていないかもしれません。

- 何度も同じことを聞いてくる

- アドバイスしても聞く気がない

- 質問しても返事がいつまでもこない

- ルーズでまったく書類を整理できない

といったクセがある社長とも、うまく付き合っていく必要があるので、トラブルを未然に防ぐコミュニケーション能力が求められます。

コミュニケーション不足は後々トラブルにつながる可能性あり

税理士事務所のクライアント

これまでザックリと税理士事務所について説明しました。

次はどのようなクライアントと、どのように関わっていくかについて、解説していきます。

税理士事務所のクライアントは法人と個人に分かれます。

法人のクライアント

法人は税理士事務所のメインとなるクライアントです。

- 数人~数十人規模の中小企業

- 一人で経営している、いわゆる一人社長

普段生活していても経営者と人と関わることはありません。

仕事を通して経営者と直接関われるのは、税理士事務所に勤める魅力の一つです。

個人のクライアント

個人事業主は法人化せず個人で事業を営んでいるクライアントです。

一人で事業を行う

インストラクター・エステティシャン・一人親方・作家など

従業員を雇っている

工務店・飲食店・歯科医院など

その他に以下のような人もクライアントになります。

- 副業をしているサラリーマン

大手でも副業を解禁しているので、近年増加。 - 不動産収益がある人

ワンルームマンションの投資など。 - 相続関連

親が亡くなり相続をすることになった人。

クライアントの業種

税理士事務所には、様々な業種のクライアントがいます。

今まで会計処理をしてきた業種をいくつか紹介します。

飲食・不動産賃貸・歯医者・システムエンジニア・社労士・骨董品販売・広告制作・看護施設運営・アニメ制作・コンサルティング・化粧品開発・花屋・ジュエリー制作・テニスコーチ・ヨガインストラクター・ホステス・脚本家・・・etc

たくさんの業種に対応できるのかと、不安を感じるかもしれませんが、安心してください。

様々な業界のビジネスの裏側を知れるのも税理士事務所の魅力の一つです。

税理士事務所には処理が特殊な医療業界・建築業界に特化してるケースもあります。

最近は暗号資産に特化した税理士事務所もあります

業界に特化した事務所

様々業種のクライアントをもつ事務所が一般的ですが、特定の分野に特化した事務所もあります。

相続専門の事務所が代表的です。

主に以下の理由から相続特化の税理士事務所が求められます。

- 相続税は複雑で経験が求められる

- 一般の会計事務所では実績が少ない

- 少子高齢化によって相続の需要が高まってる

「相続のスペシャリストになりたい!」といった希望がある人は、相続専門の会計事務所に転職するようにしましょう。

クライアントとの顧問契約

顧問契約とは

顧問契約とはクライアントが税理士事務所に毎月顧問料を支払い、会計・税務のサービスを継続的に受ける契約です。

記帳代行などの業務はこの顧問契約によって行われます。

会社運営は毎月の月次決算・年一回の本決算など、年間を通して会計事務所のサポートが必要になるので、顧問契約を結ぶのが一般的です。

取引数が少なければ本決算のみのスポット依頼もあります

顧問契約で求められる役割

税理士事務所は、以下の理由から「会社の主治医」に例えられます。

- 日々の健康状態(経営状況)をチェックする

- 問題を早期に発見する

- 適切なアドバイスをする

税務調査がはいれば、ペナルティーを受けてしまう取引でも、知識がないクライアントは気付きません。

税理士事務所は月次決算などを通して、このようにリスクがある取引を発見し、適切にアドバイスをします。

従業員にとっての顧問契約のメリット・デメリット

従業員の目線で解説します

①仕事がしやすくなる

・信頼関係が築ければ、やり取りがスムーズに進み、質の良いクライアントとして付き合える

②やりがいを感じる

・パートナーとして大切に扱ってもらえることで、仕事へのモチベーションや満足度が高まる。

③事務所内での評価が上がる

・事務所の安定した売上をもつと社内での評価があがり、居心地が良くなる。

①常に手を抜けないプレシャーがある

・顧問契約を解除されれば、事務所の売上が減るので気が抜けない。

・過去に処理したミスも残るので責任逃れができない。

②高いサービスを求められる

・ベテランから担当を引き継いでも同じ能力を求められる。

・不要な質問などをすると「うちの会社を何もわかっていない」と思われる。

③人間関係で悩む

・自分と合わないクライアントでも関係を続けていかなければならない。

・「顧問料を払っているから何でも相談しよう」と思われ、余計な時間をとられがちになる。

スポット案件

スポット案件は顧問契約ではなく単発の依頼を受けることです。

以下のようなケースが該当します。

- 親の財産を相続したけど、どうしたらよいか

- 税務調査が入るから急遽立ち会ってもらいたい

- これまで無申告だったが、まとめて申告したい

- セカンドオピニオンとして、他の意見も聞いてみたい

- 個人の確定申告の駆け込み依頼

担当者・アシスタントの違い

税理士事務所の従業員は担当者とアシスタントに分かれます。

担当者はクライアントと直接やり取りを行います。

規模にもよりますが、担当者は20~40件程度のクライアントを担当します。

- 売上をもっている

- アシスタントの指導も行う

- クライアントとのやり取りの責任者(窓口)

アシスタントは、担当者のサポート業務を行います。

未経験者はこの業務を通して、担当者になるめに必要な経験を積みます。

- 売上をもっていない

- 担当者の入力・決算補助を行う

- クライアントと直接やりとりをしない

税理士事務所では、担当者になって一人前と言われます

税理士事務所と経理の違い

税理士事務所か経理かどちらに転職しようか迷った人は多いのではないですか?

何となく転職を決めるのではなく、どちらが自分に向いているか考えることが大事です。

税理士事務所と経理には大きく以下の違いがあります。

| 税理士事務所 | 経理 | |

|---|---|---|

| 担当範囲 | 税務・会計の専門家として、複数のクライアントをサポート | 自社のお金の流れを管理し、経営をサポート |

| 知識の専門性 | 幅広い業種の知識・税務会計の専門知識 | 自社の業界の深い知識 |

| 働き方 | 担当客ごとに計画を立てて進める(個人プレー) | 経理部内や他部署と協力して進める(チームプレー) |

| コミュニケーション | 主にクライアント(社外)とのやり取りが多い | 自社の経理部門や他部署とのやり取り |

| 売上に直接かかわるか | 各担当者が売上をもっている | 直接売上には貢献しない間接部門 |

| 外出の頻度 | 内勤がメインだが、月次・決算報告など月に数回クラインアトへ訪問する | 内勤がメイン。銀行手続きなどで外出するときもある |

直接クライアントとやり取りができるのは、税理士事務所で働く魅力・やりがいにつながります。

業務の視点の違いから、税理事務所は「外向き」、経理は「内向き」と表現されます

税理士事務所の業務内容

税理士事務所は会計・税務に関するサービスを中心とし、年末調整など幅広い業務を行っています。

もう少し具体的に紹介します。

会計に関わる業務

- 経理資料の指導

- 記帳代行

- 自計化指導

- 月次決算

- 決算業務

税務に関わる業務

- 税務相談

- 税務代理

- 税務書類の作成

アウトソーシング業務

- 給与計算

- 年末調整

その他の業務

- 経営相談

- 融資のあっせん

- 保健の代理店

- 他の士業の紹介

専門用語ばかりでわかりづらいこともあると思いますが、具体的にどんなことをするのか?イメージを持っておくことが大切です。

転職後に「こんなはずじゃなかった(汗)」と想像と現実のギャップに苦労する原因になります。

会計に関わる業務

会計は会社の活動を全て数値に落とし込む仕組みです。

具体的には

- 貸借対照表(BS) → 財務状況が分かる

- 損益計算書(PL) → 業績が分かる

を作成することにより、会社の経営状況を把握することができます。

経営者は日々の売上などを把握しても最終的に、

- 儲かった理由は?

- どのくらい儲かっているのか?

- 何の費用がどれくらいかかったのか?

など細かい金額は把握できません。

(社内に経理がいれば、ある程度把握できます)

税理士事務所が会計処理をおこない、正しい貸借対照表・損益計算書を作成してはじめて、経営状況を正確に把握できます。

経営者の感覚と決算書の数値にズレが生じることも多々あります

主な会計業務は以下の3つです。

- 記帳代行

- 月次決算

- 決算業務

ここからは、会計に関する具体的な業務内容を解説していきます。

記帳代行

クライアントから経理資料を預かり、会計入力を行うことを記帳代行といいます。

ある程度規模が大きい企業であれば、社内の経理が会計入力を行いますが、小規模の企業は経理を雇う余裕はありません。

会計入力は簿記の知識が必要になるため、他の業務の片手間で従業員にお願いするのも難しいです。

経理業務を無理やり任せる会社もありますが、実際はキビしい。。

そこで、税理士事務所に経理業務の代行を依頼します。

具体的には、税理士事務所は定期的にクライアントから

- 現金出納帳

- 預金出納帳

- 売上台帳

- 仕入台帳

- 在庫管理表など

などの経理資料を預かり会計入力を行います。

税理士事務所に入社して、まず任されるのがこの記帳代行です。

月次決算

定期的に業績をまとめて、クライアントに報告することを月次決算といいます

会社の規模にもよりますが1か月・3ヵ月といった短い期間で行います。

取引数が少ないため、年次決算のみのケースもあります

続いて、月次決算の流れを紹介します。

具体的な流れ

- 月次資料の依頼・入手(自計であれば会計データの入手)

- 会計ソフトへの入力・CH

- クライアントへ質問・依頼事項の送付

- 残高試算表の作成・CH

- 月次報告資料の作成(残高試算表・その他の資料)

- クライアントへ月次報告(直接訪問・Zoom会議など)

入社後にまず任されるのが月次決算の会計ソフトへの入力業務です。

月次決算を繰り返すことで、税務的な知識や会計スキルを身に付けます。

最初は誰でも処理がわからず苦労します

月次決算はクライアントにとって以下のメリットがあります。

- 業績を早く知ることができる

- 会計事務所に相談しやすくなる

- 適切なタイミングで節税対策のアドバイスを受けられる

- 税金の納付漏れ・売掛金の回収漏れなどの指摘を受けられる

決算業務

決算業務とは年間の全取引の金額をまとめる締めの作業です。

年次決算ともいいます。

決算により

- どれだけ利益がでたのか?

- どれだけ財産があるのか?

が明らかになります。

これらを示すために次の2つの決算書を作成します。

貸借対照表(BS) : 財務状況が分かる

損益計算書(PL) : 業績が分かる

作成した決算書は、確定申告の期限までに税務署へ提出する必要があります。

確定申告の期限

法人の場合

・申告期限 : 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

例)5月決算であれば、申告期限は7/31

・決算月: 1~12月で任意に決算月を選択可能

個人事業主の場合

・申告期限 :毎年3/15

決算業務

決算書では根拠となる資料を保管しながら、すべての勘定科目の残高が正しいかどうかチェックします。

決算を確定させるためには豊富な経験と知識が必要です。

決算が完了したら所長・上司に報告し、チェックを受けます。

その後、次のような指示に従い、決算をつめていきます。

- 会計処理の訂正

- 取引内容の事実確認

- 根拠となる資料の追加保管

こうした作業は初心者は次のような悩みに直面します。

- あやふやな根拠で処理していた。。

- 何をどう調べたらよいか分からない。。

- 今更クライアントへ聞けるような内容ではない。。

- 訂正に時間がかかって他の業務に手がまわらない。。

このような苦労もあり、決算業務はかなり大変な作業です。

入社後にいきなり決算を任されることは基本的にありません。

何度も月次決算を経験して少しずつ決算業務を任されるようになります。

申告期限の月末間近の事務所はピリピリした雰囲気になります

税務に関する業務

税理士事務所は独占業務といわれる、税理士にしか認めれていない業務を行います。

税理士資格を取っていなくても、税理士事務所の従業員は独占業務をおこなうことが許可されています。

独占業務とは以下の3つです。

- 税務代理

- 税務書類の作成

- 税務相談

具体的に業務内容を紹介します。

税務代理

税務代理とは税務に関する業務をクライアントから税理士事務所が代行して行う、ということです。

税務署などへ確定申告する義務があるのは、税金を納める法人などです。

しかし、税務はとても複雑で手続きも多いので専門知識がないと申告は難しい。

そこで、クライアントから会計事務所が依頼をうけて代理申告をします。

これが税務代理です。

申告などは税理士が行いますが、あくまでもクライアントの代理です。

クライアントに確認をとらずに、独断で処理を進めてはいけません。

税務調査

税務調査の立会も税務代理です。

調査の結果、追加で多額の税金を納めなければならないケースもあるので、税務調査はクライアントにとってはかなりのストレス。

【調査の流れ】

・調査員が指摘するポイントや準備しておくべき書類など、会計事務所はクライアントと事前に打ち合わせを行います。

・当日、調査員は取引について細かく質問をしてきます。

・税理士事務所は税務調査に慣れていないクライアントをサポートし、難しい税務的な質問にはかわりに回答します。

このような立会は税理士にしか認められていません。

税務書類の作成

法人・個人で事業を営んでいれば、毎年必ず税務署に確定申告を行います。

申告時には様々な書類を提出しますが、この書類を税務書類といいます。

主な税務書類は以下です。

法人

- 法人税・地方税・消費税申告書

- 決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書)

- 勘定科目内訳書

- 事業概況書

個人

- 所得税申告書(青色・白色申告)

- 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)

- 収支内訳書

その他にも各種届出・その他の申告書など税務書類は数多く存在します。

税務書類は複雑で分かりにくいため、専門知識をもっていないと

・記載ミスして税金を多く納めてしまったり

・税額を減らすための書類の提出が漏れてしまう

いった問題につながる可能性があります。

そのため、税理士事務所の従業員は慎重性と正確性がもとめられます。

例えば、10分程度で作成できる届出も、提出漏れがあると賠償問題につながるリスクがあります。

未経験者は覚えやすい届出の作成を任されますが、油断は禁物です。

税務相談

税務相談は税金に関わる相談です。

- 納める税金はいくらになる?

- 設備投資をしたいけど、いつがいい?

- 税金を抑えたい。どうにか経費をつくれない?

- 自宅の一部を事務所にして会社に貸したいが金額はどうしたらいい?

など相談内容は幅広いですが、主な税務相談は節税対策です。

税理士事務所は賢く経費をつくり、税金を減らす提案を行わなければなりません。

例えば決算前にまとめて商品を仕入れて利益を減らそうと考える方もいます。

しかし、決算前に販売しなければ在庫計上するので、節税対策にはなりません。

そこで倒産防止共済の年払い、家賃の年払いといった有効な節税対策を提案をします。

最初のうちは誰でも、どのように節税対策を提案すればよいか分かりません。

しかし、一度身につけた知識は他のクライアントにも応用できるため、経験を重ねることで、徐々に自信を持って節税提案ができるようになります。

ちなみに、税理士でない人が税務相談を無償でも行うと、違法となり、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。(業として行えば)

アウトソーシング業務

自社の内部の業務を外部に委託することをアウトソーシングといいます。

年末調整や給与計算などは、社内で処理することは可能です。

しかし、経理や人事部といった専門職でないと対応は難しく、小さな会社は専門職を雇う余裕がないケースがほとんど。

そこで、税理士事務所といった外部に年末調整・給与計算を委託します。

クライアントはアウトソーシングにより本業に専念できるようになります。

給与計算

従業員へ支払う給与の手取り額は、次のような項目が差し引かれて計算されます。

- 源泉所得税

- 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)

- 住民税

これらの差し引き額は、従業員の年齢、家族構成、給与金額などによって異なります。

正しく計算するには税金・社会保険の知識が必要です。

もしも手取り金額が少なく計算されていた場合は、従業員が会社に対して

- いいかげんな会社で信用できない

- 従業員を大切にしていない会社だ

- これまでの給与計算も間違っていたのでは?

というように、不信感をもつ原因になります。

正しく給与を計算することは会社にとって非常に重要です。

年末調整

年末調整は従業員の年間の税金を正しく計算する作業です。

ザックリいうと、従業員の確定申告を会社が代わりに行うこと。

具体的に以下の流れで年末調整を行います。

12月の給与が決まったら、会社は各従業員について以下の項目を集計します。

- いくら給料を支払ったか(給料・賞与)

- 社会保険・税金をどれだけ引いたか(源泉所得税・各種社会保険)

「控除」といわれる制度をつかい、最終的な税額を計算します。

「控除」とは、税金を計算するもとになる金額(課税所得)や、すでに計算された税額から一定の金額を差し引くことで、最終的に納める税金を安くする仕組みです。

控除は以下のものがあります。(一部記載)

- 従業員や家族の年齢などにかかわるもの

- 生命・地震保険料控除といった保険料によって控除されるもの

毎月給与から天引きされる源泉所得税は、会社がとりあえず引いている「仮の税額」です。

この「仮の税金」と、年末調整で計算した「確定した税金」の差額を調整します。

- 仮の税金 > 確定した税金 → 従業員へ返す(還付)

- 仮の税金 < 確定した税金 → 給与から天引きする(徴収)

この一連の作業を年末調整で行います。

年末調整では多くの会社員が還付を受けます。これは毎月多めに税金を引かれている、ということです。

年末調整の時期は特に業務量が多く、税理士事務所は繁忙期となり、残業も発生します。

入社初年度はかなりしんどいと思いますが、誰でも経験するので落ち込まないで大丈夫です。

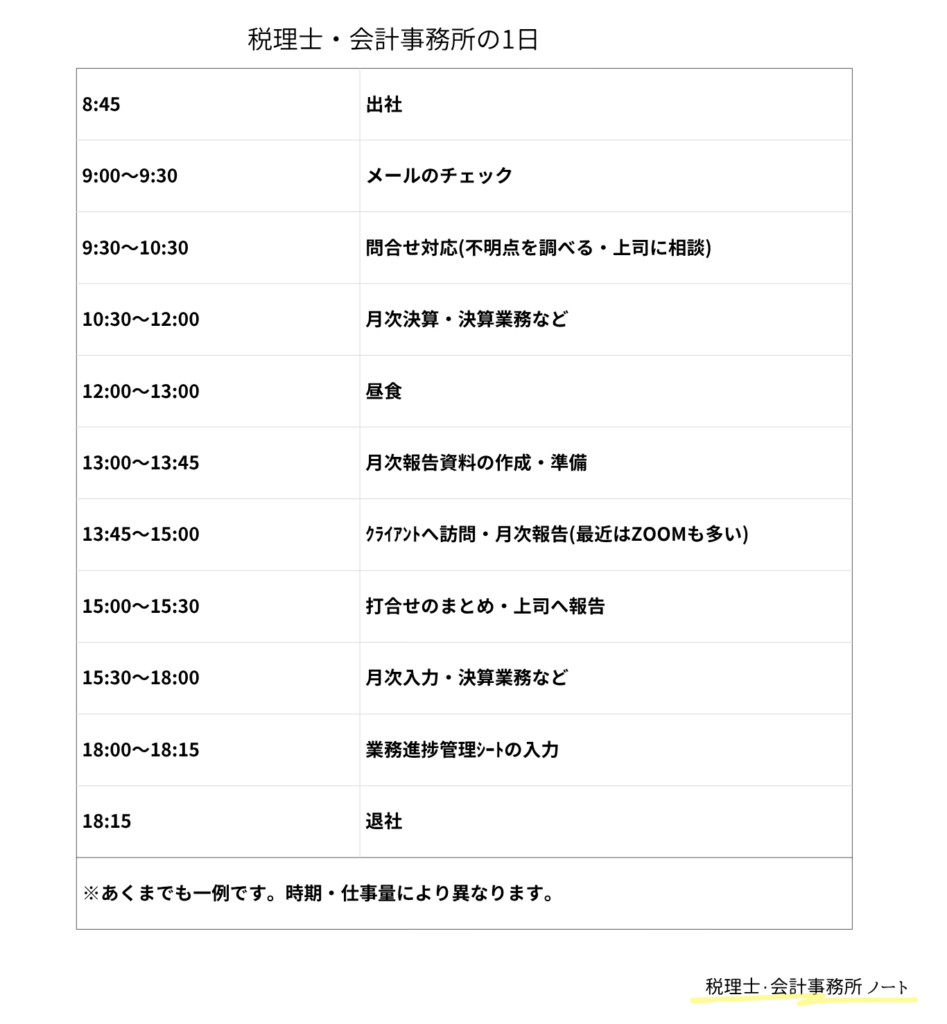

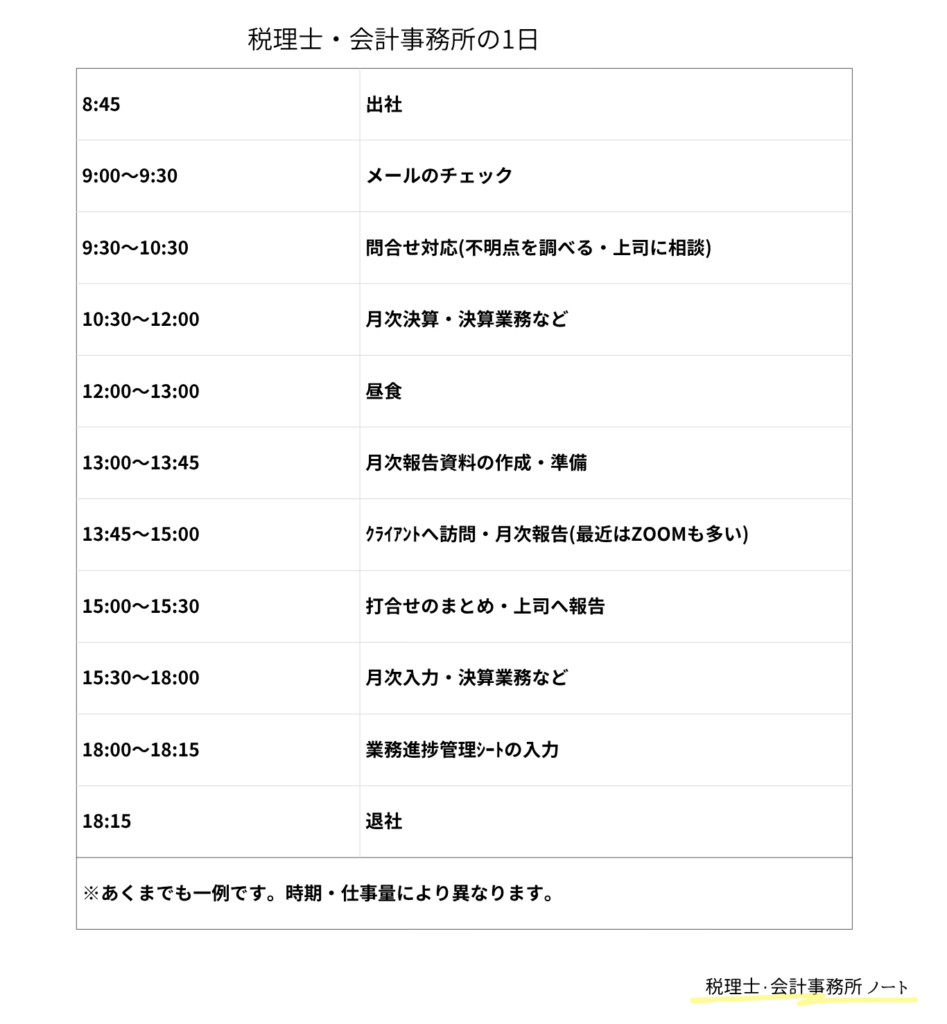

税理士事務所の業務スケジュール

税理士事務所の業務はルーティーンワークといわれます。

1年サイクルの業務を毎年繰り返すためです。

法律で期限が決まってるため、年間の業務スケジュールが固定されているのが税理士事務所の特徴です。

業務は毎月行う通常業務と年に1回・2回の業務2つに分かれます。

毎月行う業務

毎月行う業務は、法人の確定申告や月次決算です。

これらは毎月繰り返されるため、ルーティンワークとなっています。

年1・2回の業務

年1・2回の業務はイベントのような業務です。

具体的には以下の業務を行います。

- 年末調整

- 個人の確定申告

- 法定調書の提出

- 償却資産税の申告

- 源泉所得税の納期の特例(年2回)

毎月の業務と年1・2回の業務が重なる時期が繁忙期です。

税理士事務所の「1年間」

税理士事務所の特徴は一年間サイクルの業務を毎年くりかえすことです。

法人は年に一度の決算を行うため、全ての法人の決算が一年間で完了し、年に1〜2回の業務が同じ周期で毎年発生するためです。

繁忙期は毎月の業務と年1・2回のイベント業務が重なる「11月から5月まで」です。

- 11月~1月 : 年末調整・法定調書

- 3月 : 個人の確定申告

- 5月 : 3決算法人の確定申告の申告期限(3月法人がもっと多い)

一年の業務スケジュールを以下の表にまとめました。

列の一番左の赤が繁忙期、青が閑散期です。

募集要項に繁忙期は要休日出勤が記載されている場合もあります。(私は休日出勤はなし)

| 毎月の業務 ・法人の確定申告 ・各社月次決算 | 年末調整 法定調書の提出 | 個人の確定申告 | その他の業務 | |

| 1月 | 11月決算法人 各社月次決算 | 法定調書の提出 | 資料が届きだす 入力・決算業務 | 償却資産税の申告 源泉税納期の特例集計 |

| 2月 | 12月決算法人 各社月次決算 | 入力・決算業務 申告書作成 | ||

| 3月 | 1月決算法人 各社月次決算 | 3/15申告期限 | ||

| 4月 | 2月決算法人 各社月次決算 | |||

| 5月 | 3月決算法人 各社月次決算 | |||

| 6月 | 4月決算法人 各社月次決算 | 源泉税納期の特例集計 | ||

| 7月 | 5月決算法人 各社月次決算 | |||

| 8月 | 6月決算法人 各社月次決算 | |||

| 9月 | 7月決算法人 各社月次決算 | |||

| 10月 | 8月決算法人 各社月次決算 | |||

| 11月 | 9月決算法人 各社月次決算 | 資料が届きだす 年末調整の計算 | ||

| 12月 | 10月決算法人 各社月次決算 | 年末調整の計算 |

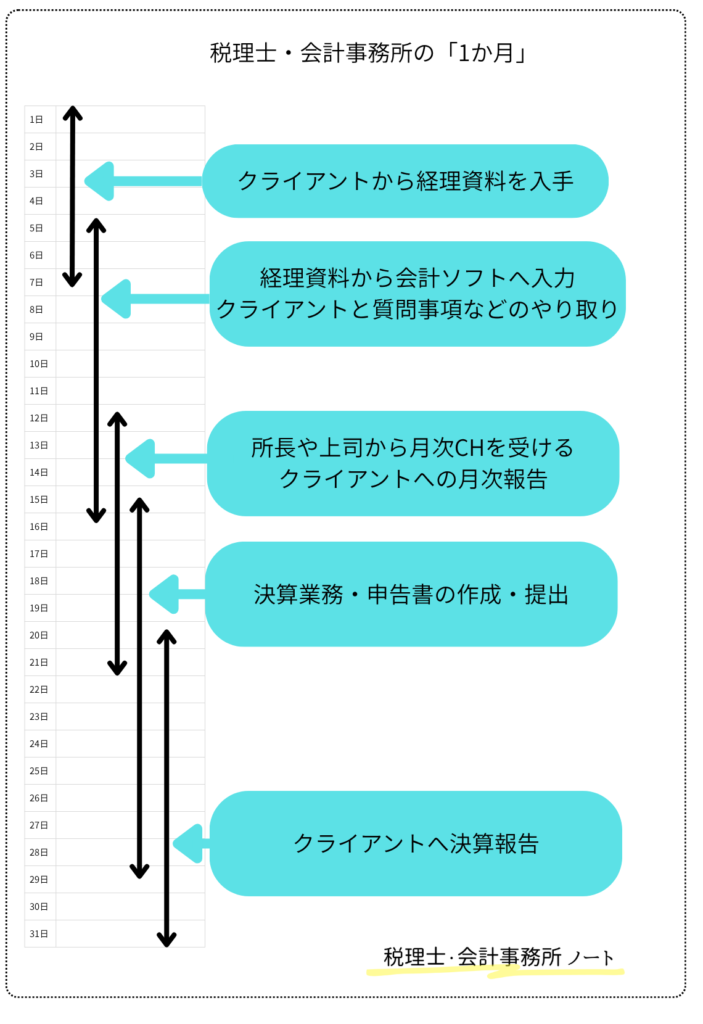

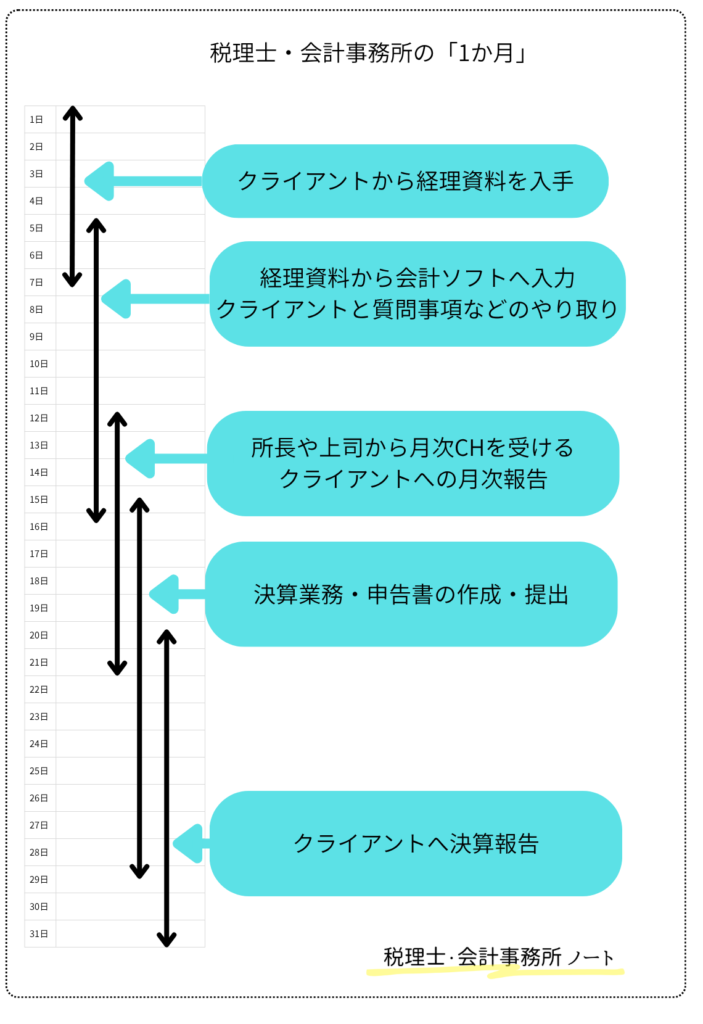

税理士事務所の「1ヶ月」

ここでは毎月行う、月次決算・法人の確定申告のみあげます。

これらの業務は基本的には一か月で完了し、毎月繰り返します。

月初は前月の確定申告が終わり、事務所は少しリラックスした雰囲気ですが、法人の確定申告期限の月末が近付くにつれ忙しくなってきます。

実際のスケジュールは

- クライアントの規模

- 担当のクライアントの決算月の偏り

- クライアントから経理資料が届くタイミング

などによって変わります。

会計処理はクライアントから資料が届かなければ、作業を進められません。

そのため資料が届くタイミングがスケジュールに大きく影響します。

もしも申告期限のクライアントの経理資料が、月末付近に届いた場合は、残業してでも最優先で終わらせなければなりません。

複数社のクライアントの業務を同時進行ですすめるため、スケジュール管理能力が求められます。

税理士事務所の「1日」

税理士事務所の仕事はイレギュラーが起きにくいので、比較的にスケジュールを組みやすいです。

ある程度自分でコントロールできるのは働くメリットです。

前職の営業では朝一の電話で現場に行くことになったり、急なクレーム対応で時間をとられることが頻繁にありました。

税理士事務所で扱う税金

税理士事務所でつかう主な税金は以下の3つです。

- 法人税

会社の所得にかかる税金 - 消費税

商品の販売・サービスにかかる税金 - 所得税

個人の所得にかかる税金

税金には自分で計算して税金を納めるものと、勝手に計算された税金を納める2パターンがあります。

「法人税・消費税・所得税」は自分で計算する税金です。

税金を納める義務があるクライアントは、本来はご自身が計算して申告しなければなりませんが、税金はとても複雑で専門知識が必要です。

税金計算を間違えると

- 多く税金を納めてしまう

- 税務調査時に申告漏れとペナルティーが課せられる

といった損失につながってしまいます。

そこで、税金の専門家である税理士事務所に仕事を依頼します。

そのため従業員には専門的な知識が求められます。しかし、入社当初から深い知識を持つ人は少ないです。

- 自分で調べること

- 先輩・上司から指導を受ける

- 決算業務や問い合わせへの日々の対応

などを通して、実務で使える知識・スキルを身につけていきます。

税理士事務所で必要な簿記の知識

簿記はお金の流れを管理するためのスキルです。

日々の取引を記録して、最終的に決算書(貸借対照表・損益計算書)を作成します。

簿記2級は実務のスタートライン

税理士事務所で働くうえで簿記2級の知識は必須です。

特殊な取引がない一般的な会社であれば、簿記2級があれば会計入力はできます。

しかし簿記の知識があるからといって、すぐに業務をこなせるわけではありません。

実務経験を積み、現場で使える簿記スキルを身に付ける必要があります。

簿記2級は実務を覚えるうえでの「スタートライン」と考えるとよいです。

実務は簿記の応用レベル

簿記2級レベルの会計処理だけでなく、実務では簿記の応用力が必要です。

以下のような場面でも柔軟に会計処理していなかればなりません。

- 税務に合わせた処理を行う

- 残高不一致の原因の特定と修正

- 見たことがない取引でも自力で解決

- 上司、先輩が見ても取引内容がわかるような仕訳をする

- 業種やビジネスモデルが異なるクライアントの入力をする

最初は会計処理をスムーズに進められずに、自信をなくすかもしれません。

しかし実務経験を重ねることで、実力が上がったと、成長を実感できる瞬間がきます。

実務では無意識に簿記を使う

実務では簿記を無意識で使いこなせるレベルが求められます。

100件・200件といった大量の仕訳を会計ソフトに入力します。

実務ではなるべく時間をかけないことが求められます。

「貸方が~、借方が~」など迷っていると業務時間内に終わりません。

そのため、感覚で会計入力できる簿記スキルが必要です。

実務経験を重ね、簿記が体に馴染んでくると、一つひとつの取引について考えなくても、指が自然と動き、スムーズに会計入力ができるようになります。

無意識に簿記を使いこなせるようになると、業務効率もあがり仕事も楽になります。

税理士事務所で必要な簿記・税金以外の知識

税理士事務所は簿記と税務の知識だけでは仕事はできません。

①証憑書類②社会保険③顧問先のビジネスモデル、といった知識も必要です。

証憑書類に慣れる

証憑書類とは「取引や会計処理において、取引の事実を証明する書類」です。

- 謄本・定款

- 自動車の注文書

- 様々な形式の請求書

- 金銭消費貸借契約書

- 不動産の賃貸借契約書

- 資金借入で発行される返済予定表

これらの書類から必要な情報を取り出して会計処理を行うので、証憑書類になれるのはとても重要です。

しかし税理士事務所に就職して初めて書類を見る、という人も多くいます。

最初は「書類のどこを見ればいいの?「どの書類が必要なの?」と焦ってしまいます。

この業界は証憑書類をみる機会が多いですが、会計入力・月次決算を繰り返すうりに自然と慣れていきます。

「慣れない頃は書類に溺れる」と私の事務所では表現しています

社会保険の知識も必要

税理士事務所にとって社会保険は専門分野ではないですが、クライアントから一般的な質問をよく受けます。

会計入力を通して手続きの漏れを発見することも多々あり、顧客対応では必ずといっていいほど、必要な知識です。

例えば以下のような知識が必要です。

- 納付のタイミング

- 過払いなどが起きた時の対処方法

- 社会保険の手続き(加入・脱退・保険料の変更)

- 社会保険の種類(健康保険・厚生年金・労働保険など)

自分で対応しきれなければ、社労士さんに依頼するように言います

顧客のビジネスの理解(歯医者・不動産賃貸業など)

どのようなお金の流れなのか理解できないと、会計処理ができません。

つまり顧客のビジネスモデルの理解が必要不可欠です。

例えば、歯医者・不動産賃貸業の入力を任されれば以下のような知識が必要です。

- 家賃収入はいつの分?

- 借主から預かり保証金はどう処理されるの?

- 保険診療の請求と入金のタイミング

- そもそも保険診療とはどういう仕組みなのか?

「そんな知識ないから、働くのはムリかな。。」と思ってしまうかもしれませんが、安心してください。

最初から数多くのビジネスモデルを理解している人はいません。

私も入社当初はクライアントの過去の取引をみて、どういう流れなんだろ?とパソコン画面とにめっこして悩んでいました。

しかし、毎日業務をこなしながら、

- 先輩・上司から教えてもらう

- 自分で調べる(ネット検索など)

- 事務所に保管されている資料を確認する

といったサイクルを回していくことで、自然とみにつきます。

税理士事務所で必要なエクセルスキル

税理士事務所ので働くうえで、エクセルは必須のスキルです。

業務でエクセルを使わない日はほぼないです。

例えば以下の場面でエクセルを使用します。

- 業務の進捗状管理

- 月次報告資料の作成

- 決算資料作成のための集計作業

- クライアントから預かる経理資料

特にクライアントか預かる経理資料はエクセル資料も多いので、慣れていないと、

- 拒否反応で資料もみたくない

- 書類の不備があっても必要な修正ができない

- 資料の構造がわからず、どの数値をみればよいか分からない

といった問題が発生してしまい、業務にかなり支障がでます。

そのため入社する前に、基本的なスキルを身につけておくべきです。

もしもエクセルを使った経験がない人はMOSのExcel一般レベルを身に付けておくとよいでしょう。

MOSとは「Microsoft Office Specialist」のことです。

私はエクセルのスキルがまったくのゼロで転職したので、メチャクチャ苦労しました。。

税理士事務所の未経験者の仕事

未経験者の仕事内容

未経験者はまずは先輩・上司の指示を受けて仕事を進めます。

業務の全体の流れが分からいため、各業務の一部を担当することから始めます。

届出や経理資料の整理は地味な作業ですが、このような業務を通して、業務の全体流れや基礎知識を身につけることができます。

- 雑務

- 各種届出

- 経理資料の整理

- 月次決算・決算の一部を担当

- クライアンへの報告資料の準備

先輩・上司から完了した業務のチェックを受けながら、修正を繰り返すことで、少しずつ業務を覚えていきます。

経験を積み、担当する業務が増えてくると、一人で仕事を任されるようになり、裁量を持って業務を進められるようになります。

裁量を持てるまでは、足手まといなのでは?感じてしまうけど、気にしないで!!

職場からの信頼を得る

未経験者が一人で仕事を覚えて成長することはできません。

成長するには上司や先輩から仕事を任せてもらい、適切なフォローを受けながら経験を積むことが必要です。

そのためには、職場から信頼を得なければなりません。

上司や先輩は、あなたを育てるために仕事を任せますが、不慣れなうちはミスがつきものです。

そのミスの修正には多くの時間と労力がかかります。

そのため、もしあなたが信頼されなければ、上司や先輩は「安心して仕事を任せられない」と感じてしまいます。

成長するためには、一つひとつの仕事に真摯に取り組み、信頼を築いていくことが必要です。

未経験者は苦労する

仕事を始めたばかりの頃は、誰でも思うようにいかず苦労してしまいます。

- 分からないことばかり

- 業務の全体像がわからない

- 同じような業務を任される

- 上司・先輩の指示がないと動けない

- 同じレベルの同期がいなので、成長している気がしない

業務の全体像がつかめないまま、目の前の作業をひたすらこなす日々が続きます。

そんな中、自分が周りに貢献できているのか、足手まといになっていないか、不安を感じてしまいます。

上司・先輩から指示を待つことも多く、周りのスピード感に合わせられずに、不甲斐なさも感じます。

それでも、1年も経てば全体像もわかり、仕事がスムーズに進められるようになります。

周りの上司・先輩も同じように仕事ができない時期はあったので、自信を無くして落ち込む必要はまったくありません

ルーティーンワークの対策をする

税理士事務所の仕事はルーティーンワークがメインです。

ミスを放置すると、以下の理由で必ず同じミスを繰り返してしまいます。

- 同じような取引を繰り返し入力する

- 月次入力は同じクライントを任される

ミスを繰り返すと、成長を感じられずに働くモチベーションが下がってしまいます。

対策として以下の方法があります。

- ミスリストの作成

- 分からないことは自分で調べる

- 作業手順をチェックリストにまとめる

- 上司・先輩からの指導内容は必ずメモする

これらの対策を続けていくことで、ミスが少なくなります。

ミスがなくなれば新しい仕事も任され、働くモチベーションも上がり、働き甲斐を感じることができます。

仕事ができる人は必ず対策を立てています。

税理士事務所への転職|業界研究の次にやること

転職の不安悩み

これまで税理士事務所について基本的な知識を解説してきました。

業界研究をしても

税理士事務所の仕事は自分に向いているのか・向いていないのか

転職するメリットとデメリット

など転職活動に関する不安や疑問が出てきますよね。

税理士事務所で5年以上働いている自分が、悩み・疑問がスッキリ解消されるように、実体験を含めて分かりやすく解説しています。

まとめ記事「転職の不安・悩み」

仕事の悩み・苦労

転職後に「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうのは、仕事の苦労を事前に知らず、その辛さに耐えられないことが原因です。

会計事務所で長く働きたいと思うならば、どんな悩みが合って、どんな苦労があるのかを知っておくことが需要です。

しかし、それは実際に働かないと分からないのが現実。

そこで7年以上勤務している私が実体験をもとに、悩みや苦労、その解決策を解説しています。

入社後に後悔したくない人はぜひ読んでください。

まとめ記事:仕事の不安・悩み

転職エージェントに登録する

業界研究を終えたら転職エージェントに登録して、転職活動を少しずつ始めてみましょう。

時間がない中、一人で情報収集や選考を進めるのは負担が大きいです。

転職エージェントは最近の転職事情や、あなたの希望に合う求人を紹介するなど、転職のサポートを無料でしてくれます。

転職活動を効率的にすすめるには、転職エージェントをうまく活用することが重要です。

転職エージェントの基本知識や活用方法を、図解を使いながら分かりやすく解説しているので、必ず読んでください。

まとめ記事「転職エージェント」

コメント